成果汇报:黄 玉

广州市社会科学院社会学与社会政策研究所所长

广州在建设国际化大都市和社会主义现代化先行区的进程中,要迎接和解决公共服务领域发展不平衡不充分的挑战和问题,全面实现公共服务现代化。

在国内城市比较中,广州公共服务发展水平

居于领先地位

课题组在借鉴现代化发展以及社会主义现代化相关指标体系的基础上,构建“公共服务发展指数”评价体系,涵括教育、医疗、社会保障、就业、住房、文化、养老服务、社会服务八个领域。根据测算结果,广州公共服务发展指数从2007年的0.56提高至2016年的0.71,呈现持续上升态势,并于2016年跃升为与北京并列位居六大城市首位,成为公共服务发展的先行者,具体排序为北京、广州、杭州、天津、上海、重庆。

根据国内城市之间的比较,广州的就业水平、养老服务表现最佳,居首位;教育、社会保障、住房、文化均位居第二位;医疗、社会服务处于追赶发展位置,分别位居第三、第四位。

公共服务发展指数体现的是城市在公共服务领域财政投入及产出的综合水平,近十年来,广州公共服务发展指数的显著增长为实现公共服务现代化奠定良好基础。但如果从公共服务“服务对象导向”的维度来看,具体评估广州居民的公共服务需求,可以发现在农村公共服务、城中村公共服务、城市社区公共服务、老龄人口公共服务领域广州依然面临着不平衡不充分的发展挑战。

广州公共服务的居民评价

三类社区公共服务需求-满意差异对比

根据课题组实施的2018年广州居民公共服务需求和满意度的抽样问卷调查结果,三种类型的社区居民在公共服务需求度与满意度的落差上既存在共性特征又存在区域差异:普遍来看,医疗卫生、住房、公共交通、公共安全是落差最大的前四大领域。在区域差异上:除了医疗卫生,其它11项公共服务均是城中村或农村社区的落差大于城市社区,说明城中村、农村公共服务供给不充分问题更为凸显;需求度与满意度首位落差分别表现在城市社区的医疗卫生,城中村社区的公共安全,农村社区的公共交通;此外,城中村社区的社区环境,农村社区的社会保障和就业也是落差较大的公共服务领域。

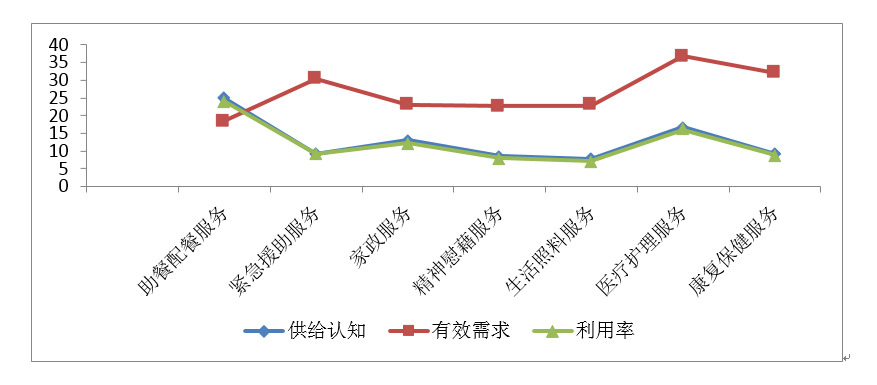

又据2017年广州老年人生活状况抽样问卷调查结果显示,广州老年人对养老服务项目需求最高的三项分别是医疗护理服务(36.9%)、康复保健服务(32%)、紧急援助服务(30.4%),其次是家政服务(22.9%)、生活照料服务(22.8%)、精神慰藉服务(22.7%),最后是助餐配餐服务(18.5%)。通过分析发现,养老服务的供给认知率与需求率之间存在较大差距,除助餐配餐服务的供需差为正数,即有效需求低于供给认知率之外,其他养老服务项目的需求均高于供给认知和利用率,也就是说大多养老服务的需求未能得以满足。其中,医疗护理、康复保健、紧急援助类服务需求最为强烈,供需差为-20%左右,其它如家政服务、生活照料以及精神慰藉等养老服务的供需差在-10%左右。

养老服务项目供给认知、有效需求、利用率(单位:%)

破解公共服务发展不平衡不充分的思路

从差异到均等增进城乡基本公共服务均等化

针对农村优质公共服务资源较为欠缺,公共财政投入不足,农村公共服务供给方式单一,公共服务的资源配置难以满足农村基本公共服务的多元需求,以及村级社会治理水平影响着公共服务供给质量等问题。广州在推动城乡基本公共服务均等化的进程中需要充分考虑区域功能定位、产业发展需求、经济社会发展水平和人口流动规律等综合因素,建立健全与各功能区功能导向、人口分布相适应的统筹规划和保障机制,进一步完善服务设施布局和资源配置,加快形成政府主导、绩效导向、多元供给、重点突出的城乡公共服务均等化供给格局。

从区隔到一体建设融合型城中村公共服务

城中村是失地的城市化农民与外来人口的聚集地,其公共服务既存在物理边界内外的服务区隔,也存在“集体经济办社区”所带来的公共服务人群和服务内容的“差序格局”。城中村公共服务供给需要逐步弥合城中村的内外区隔,从分化走向融合。

构建以社区为依托,政府基层组织、集体经济、社会组织和社区组织“四位一体”的公共服务供给主体,通过财政投入、引进社会资金、调动民间资本等方式,改善社区的人居环境,建设城市普通社区与城中村社区的衔接区,提升社区间公共服务的均等化。以社区能力发展为驱动,对社区赋权增能,提升村民和外来务工人员的参与能力和服务能力,实现社区融合发展。

从给予到嵌入营造友好型城市社区公共服务

广州城市社区类型多元、人口流动性和异质性大,并呈现出特大城市社区居民权利诉求增强、需求个性化等特点。城市社区公共服务供给主要存在着制度不完善、分工不明确、权责不对等、政社合作的效能尚未彰显、居民需求反映机制不畅等问题。自上而下的行政化局限了社区活力,统筹激励社会及市场力量的制度尚未完善,社区社会组织自我发展能力不足。社区公共服务资源既未“开源”也未善用,供给机制缺乏互动性和统筹性。

营造友好型广州社区公共服务供给需要明确各级主体社区公共服务权责,发展多层次、多元化的服务网络,构建社区智能化治理,促进服务可及化、精准化,提高民生服务灵活度。在需求反映机制上,以网格化管理和社区议事会为主要抓手增强服务需求信息采集,确定服务议题。在资源配置上,在实现标准化建设的同时满足社区特征化所需。通过社会组织和社会力量打造多种社区公共空间和多样化社区活动,促进多元供给主体的“嵌入性”发展。

从兜底到普惠构筑发展型老龄公共服务

广州老龄公共服务供给面临的问题包括在福利支出刚性的约束下所带来的财政投入总量和结构的双重压力,养老服务设施、养老服务项目与有效需求之间的差距和匹配度问题,老龄公共服务资源配置的失衡,以及老年人在老龄公共服务资源获取能力上存在明显差异。

老龄公共服务在把握保基本、兜底线的基本政策取向,强调政府优先保障基本生存类服务的基础之上,需要激励市场主体、社会主体更多地参与到养老服务的供给当中,形成“兜底网”+“社会网”+“市场网”的立体式养老服务供给结构,以符合老年人口分层化特点和多样化养老服务需求。优化财政支出结构,合理设置公共服务项目,掌握养老服务需求的动态变化,评估不同类型养老服务项目的绩效并做出适时调整。将满足老年人口医疗需求作为突破口,重点打造以健康为核心的养老服务体系。

(广州市社会科学院社会学与社会政策研究所课题组)